皆さんこんにちは!普通教科教員です。今回は、vol.1のつづきをお届けします。

旋盤チームは機械加工実習室、溶接チームは溶接実習室、電気・電子チームは電気工事実習室、MC・フライスチームはメカトロニクス実習室、土木コースは城山公園へ移動し、いよいよ実習開始!2年次生の実習は今回が2回目ということで、電子機械コースの4班はそれぞれ安全教育や基礎の勉強からスタートするところが多かったようです。以下、各講座の様子をご覧ください。

【旋盤】

“旋盤”とは、円柱状の素材を回転させながらバイトと呼ばれる刃物を当てて削り、円柱形上に加工する工作機械のこと。

写真1枚目には旋盤がずらっと並んでいますね。2枚目の写真は課題となる設計図をもとに、削る幅?を調整して準備をしているところです。

【溶接】

“溶接”とは、熱や圧力を加えて2つ以上の金属部品を接合する加工方法のこと。

写真3枚目では接合に使う溶接棒について説明を受けている様子です。細かな種類の番号などがあるようで、私はまったくついていけませんでした・・・。写真4枚目は、実際にS先生が溶接しているところを見学している様子です。何も知らない私ですが、溶接時に発生する光(何かちゃんとした言葉があるはずなので、生徒に聞いてみます)を直接見てはいけないことだけは知っていたので、遠くから撮っています。次回は、生徒が使っている仮面(?)を借りて実際に見てみようと思います!楽しみ!

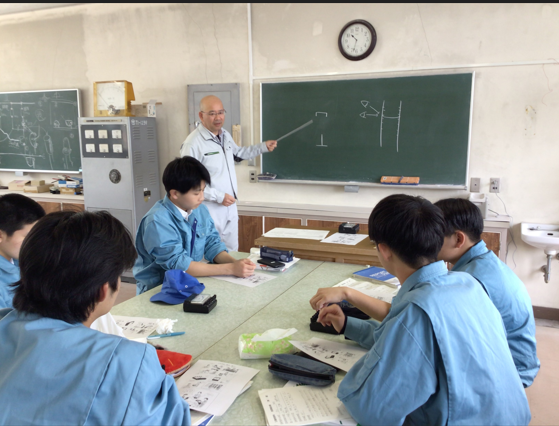

【電気・電子】

電気・電子チームは我々の生活に欠かせない電気の配線や電圧について学びを深めます。5月の中旬には、国家資格である電気工事士の筆記試験もあるため、その内容も含まれているのでしょうか。私の最近の電気関係の学びは配線図の◯(白丸)はランプを●(黒丸)はスイッチを表すことです。ちなみに◯の中にCHと示すそうです!

【MC・フライスチーム】

CADについて学んでいました。“CAD”とは、Computer-Aided Design(コンピュータ支援設計)」の略で、コンピュータを用いて設計図面を作成する技術や、そのためのソフトウェアのことを指します。今回は残念ながら、はじめしか見られなかったため、CADとは、何ぞや?までしか見学できませんでしたが、今後は生徒が実際にCADを使って図面をかいている様子も見られたらな、と思います。

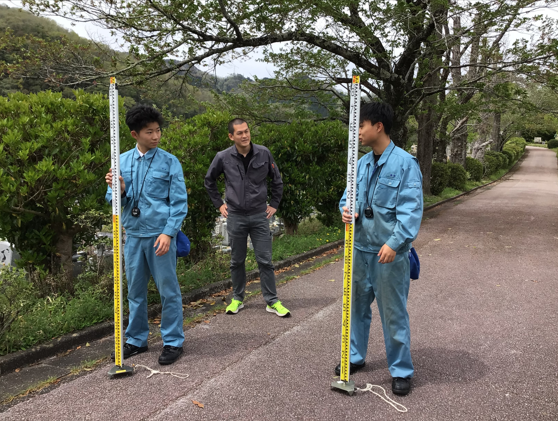

【土木コース】

土木コースは城山公園で、“水準測量”の実習を行っていました。“水準測量”とは水準儀(以下、レベル)と標尺(以下、スタッフ)を用いて2点間の高低差を測定する方法のこと。写真7枚目の生徒が持っている黄色と白色の長い棒がスタッフ。写真8枚目で、生徒が一生懸命覗き込んでいるのがレベルです。レベルを覗き込んで見える、スタッフの目盛りを読み取って高低差を求めます。実は読み取るのにも訓練が必要で、標高を正しくはかるためには、レベルを覗き込んでいる間ずっとスタッフは前後に揺らされます。レベルを覗き込んでいる人は揺らされているスタッフの目盛りの最小値を読み取らなければなりません…。目が悪い私からすると、号泣案件です。言葉で言ってもなかなか伝わらないかと思いますので、実際の様子は、また動画でお届けしようと思います。今回は、城山公園をぐるっと一周して、測定した結果が±0になったら成功!という課題でした。

【おまけ】

我らがT科科長は、さすがベテランといわんばかりの慣れた手つきで、旋盤を使ってあるものを製作中。(生徒の熱い視線が刺さりますね)中学校の出前講座で使うのだとか!? その様子も後日、お届けします!